.webp)

.webp)

.webp)

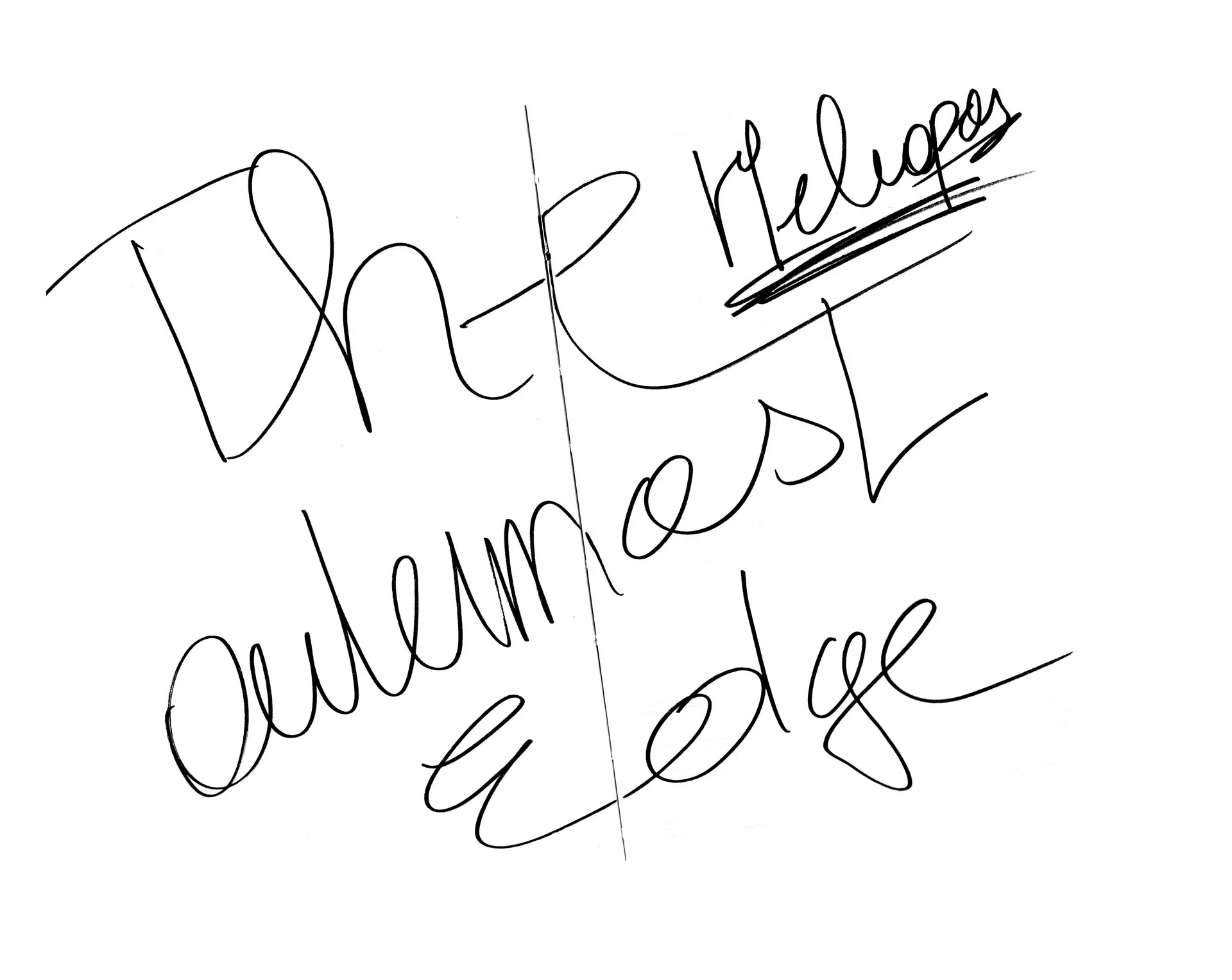

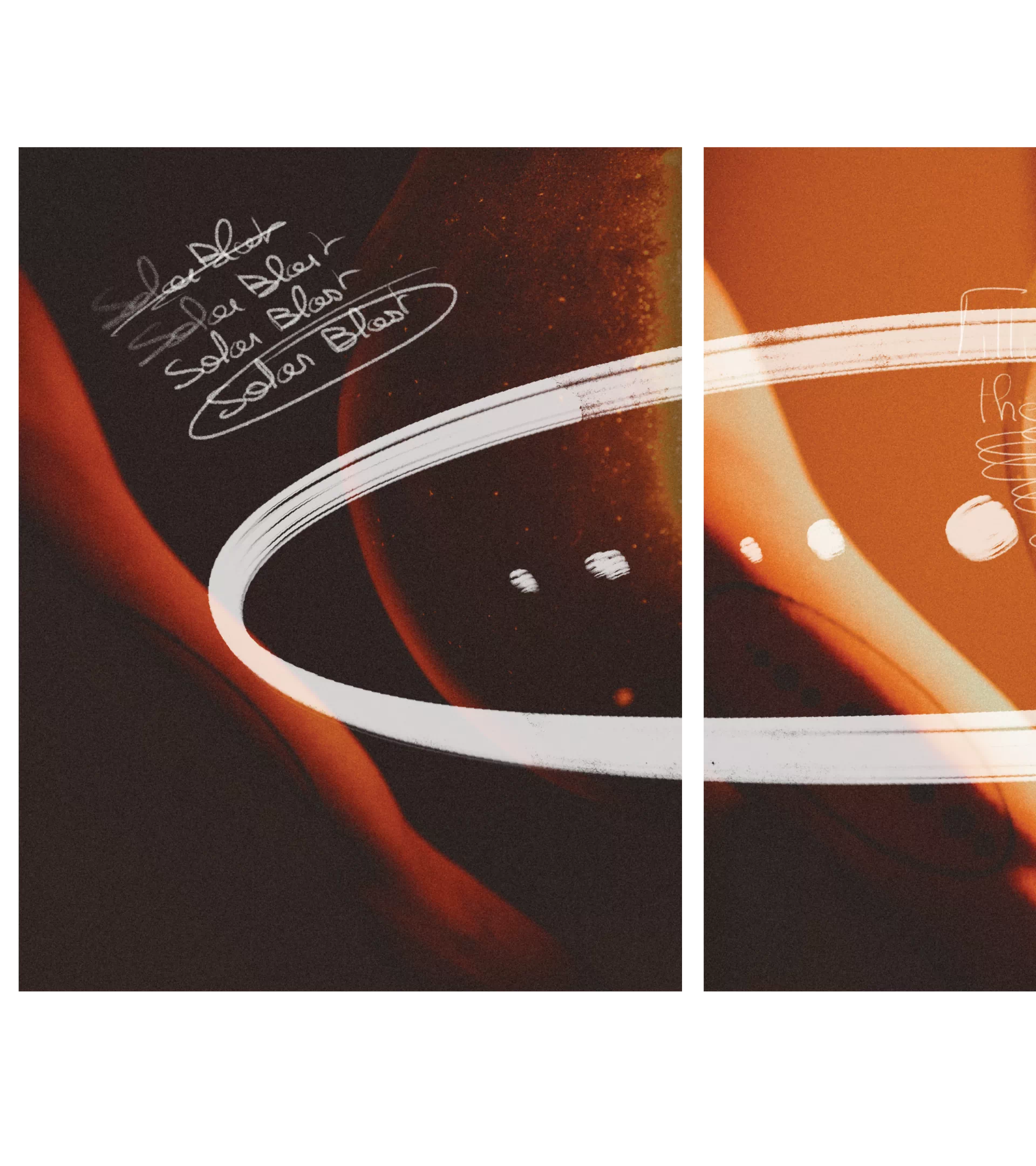

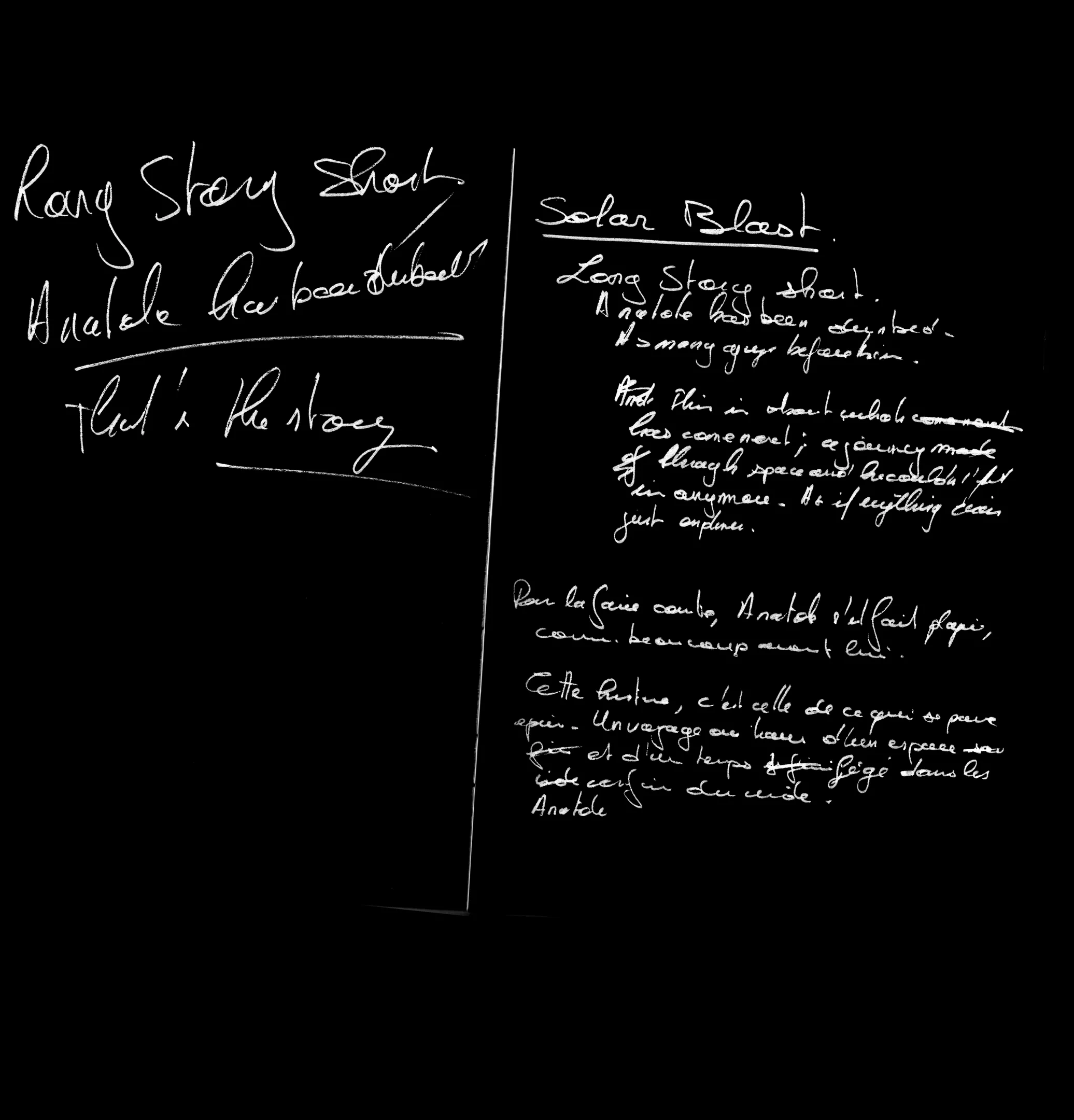

SOLAR BLAST

C’était le soir même. Dans l’embrasement crépusculaire d’une éprouvante soirée,

Anatole, silhouette perdue dans cette vaste comédie parisienne, regardait avec une

fascination mélancolique le soleil succomber entre les toits de craie.

Les couleurs du ciel, un mélange de rose d’orange, de rouge et d’autres couleurs qu

pouvait nommer, jouaient une triste symphonie de lumière, célébrant la fin d’un jour

peignant une toile abstraite qui reflétait l’implosion de son propre monde.

Ses pieds, engourdis et mécaniques, le portaient à travers les ruelles oubliées de la

dans une errance sans but, où chaque croisement semblait devenir une impasse

un labyrinthe sans issue où se perdaient ses pensées.

Il promenait son âme comme d’autres promènent leur chien.

Tandis que Paris s’immergeait doucement dans l’obscurité, s’apprêtant pour la vie nocturne, Anatole, lui, plongeait dans un malêtre indescriptible. Les rires lointains des terrasses bondées et les échos des conversations animées lui parvenaient comme à travers une brume épaisse, qui résonnait en une cacophonie aussi omniprésente qu’indistincte.

Il savait qu’il devrait, à un moment, affronter la solitude de son appartement, qui l’attendait derrière la porte dans le plus grand silence. Mais il repoussait cet instant, se perdant délibérément dans le lacis parisien et le dédale de ses souvenirs.

Déambulant dans le 11ème arrondissement, où les lampadaires luttaient pour percer l’obscurité, une voiture surgit soudainement, frôlant sa silhouette sombre, une interruption brutale dans sa pérégrination :

« Vous êtes si noir, monsieur, si noir qu’on ne vous voit même pas ! », scanda la conductrice, perçant le silence dans lequel il s’était réfugié. Cette remarque, qui pourrait vous sembler triviale, frappa Anatole avec une force inattendue.

Était-ce une simple observation de son apparence vestimentaire, ou avait-elle, sans le savoir, touché à l’essence même de son être, désormais enveloppé de ce chagrin qu’il trainait depuis quelques heures ?

Cette interrogation le hanta durant le reste de son périple. Finalement, et sans vraiment s’en rendre compte, il se retrouva devant la porte de son appartement. Il se tenait là, clé en main, hésitant. Derrière se trouvait le spectre d’une vie qui avait été et dont il n’avait jamais vraiment imaginé qu’elle pourrait se terminer un jour. Surtout pas aujourd’hui, surtout pas de cette façon si soudaine, sans pour autant être totalement inattendue.

Chaque objet, chaque meuble semblait le dévisager. Pour Anatole, le monde s’était éteint – ni les bruits de la ville, ni la lueur des quelques étoiles perçantes de à travers la fenêtre, ni même son propre reflet dans le miroir ne semblaient réels.

Pour lui, plus rien n’existait vraiment, ni les autres, ni les choses ; il avait implosé, son monde avait implosé, tout avait implosé. Aujourd’hui, demain et encore bien d’autres jours.

À travers les volets clos, chaque rayon de lumière luttait pour percer l’obscurité, comme si le soleil lui-même peinait à envahir l’espace autrefois baigné de chaleur et de lumière

Aujourd’hui, la chambre semblait s’être repliée dans l’ombre, ne laissant filtrer qu’une lueur pâle et diffuse, projetant des ombres languissantes.

Alors que les aiguilles de l’horloge avançaient timidement vers midi, Anatole sentait que le jour n’avait pas vraiment commencé pour lui. Le monde extérieur, avec son rythme incessant, paraissait un écho lointain, une réalité presque intangible.

Son téléphone était coupé, un refus tacite de se plonger dans le tourbillon de la vie qui continuait sans lui. Autour, les objets familiers semblaient avoir perdu leur essence, dont la seule fonction était maintenant d’être là. Juste là.

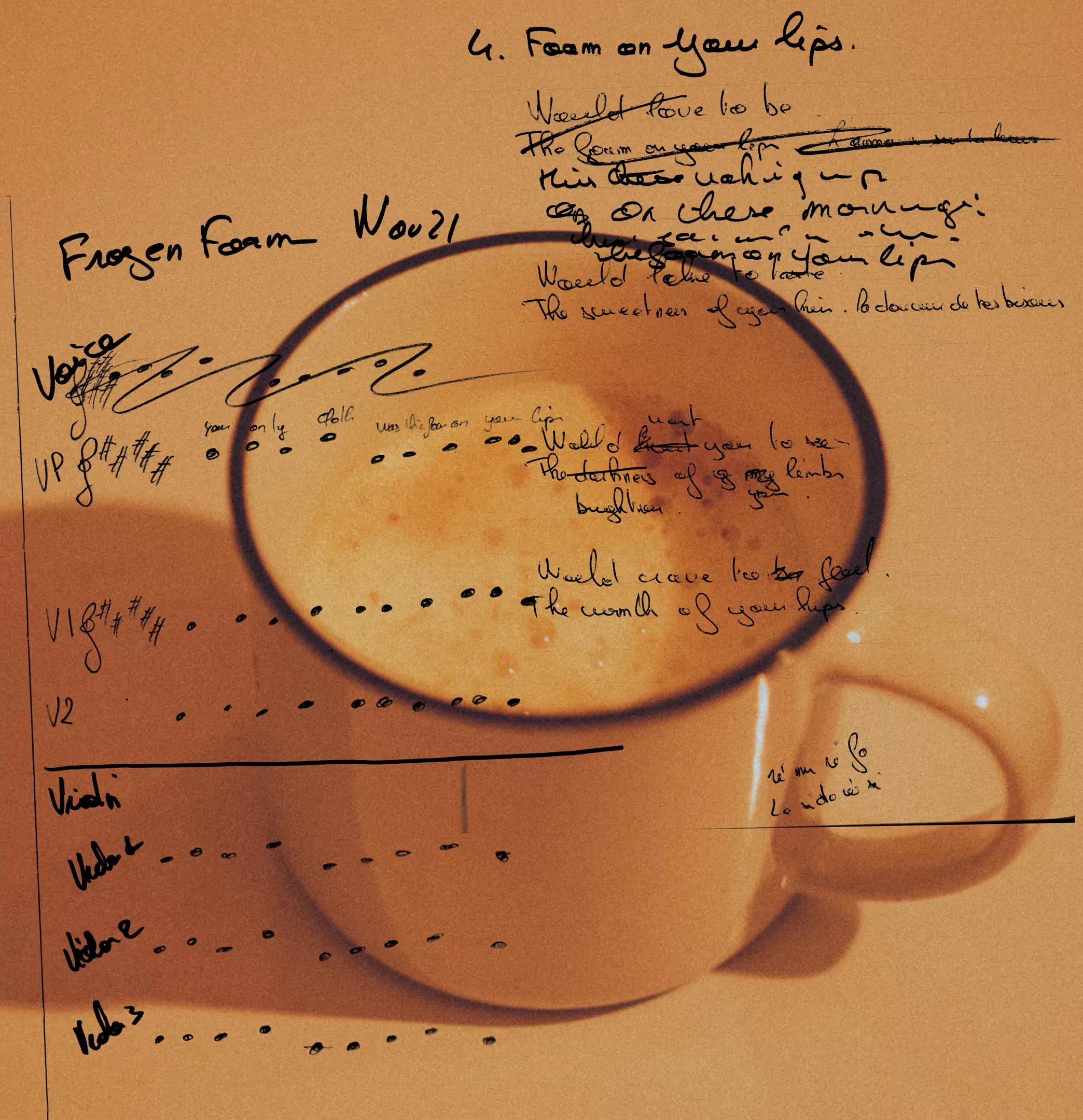

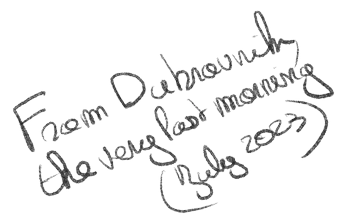

Vienna, Austria

January 2022

Déambulant dans l’appartement, Anatole se sentait perdu dans un espace qui semblait à la fois étendu et étriqué, un lieu trop vaste pour son existence désormais réduite. Chaque pas était une marche dans un néant tangible, un vertige paradoxal les pieds sur terre. Les murs, tantôt oppressants, tantôt infinis, créaient un gouffre dans lequel il ne pouvait tomber, un vide qui pourtant l’asphyxiait.

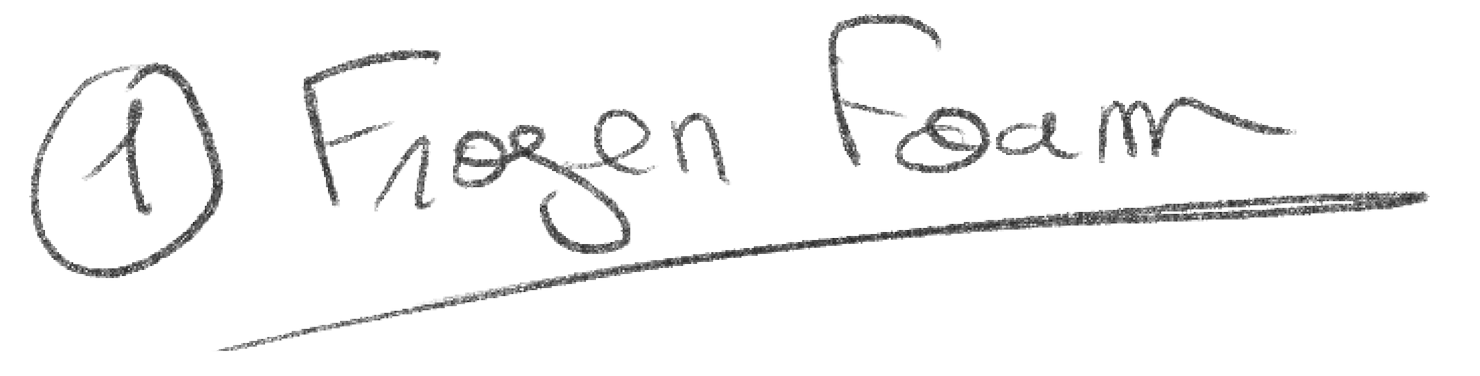

Le silence devenait son compagnon constant, une présence qui remplissait l’espace de cette absence. Tentant vainement de chasser ce vide paralysant, de faire taire ce tournis intérieur, Anatole se tenait la tête entre les mains, mais la spirale de solitude persistait. Le bourdonnement de la machine à café, autrefois rituel rassurant, se transformait en un gong solitaire, résonnant au-delà des murs, et au plus profond de son enveloppe corporelle.

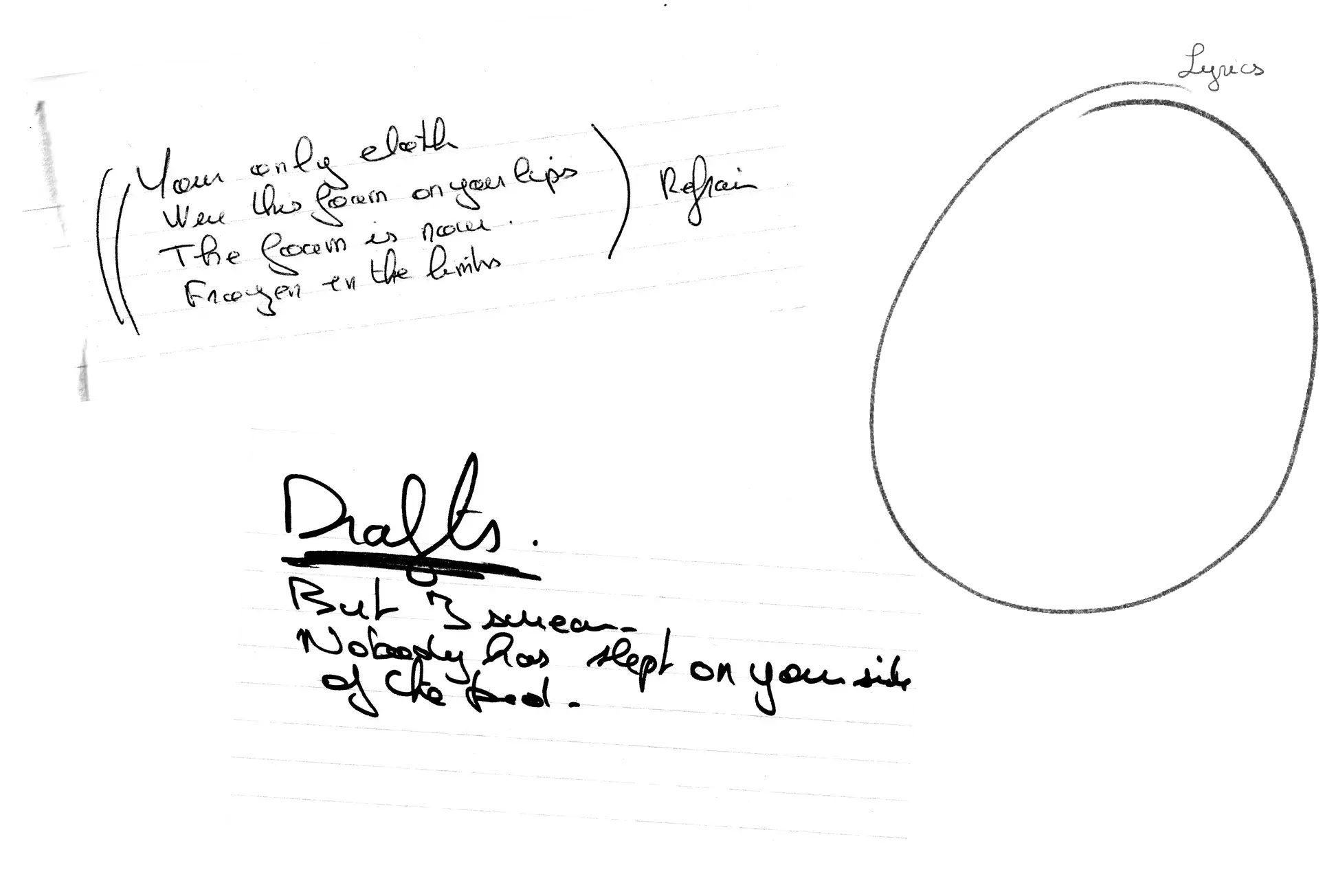

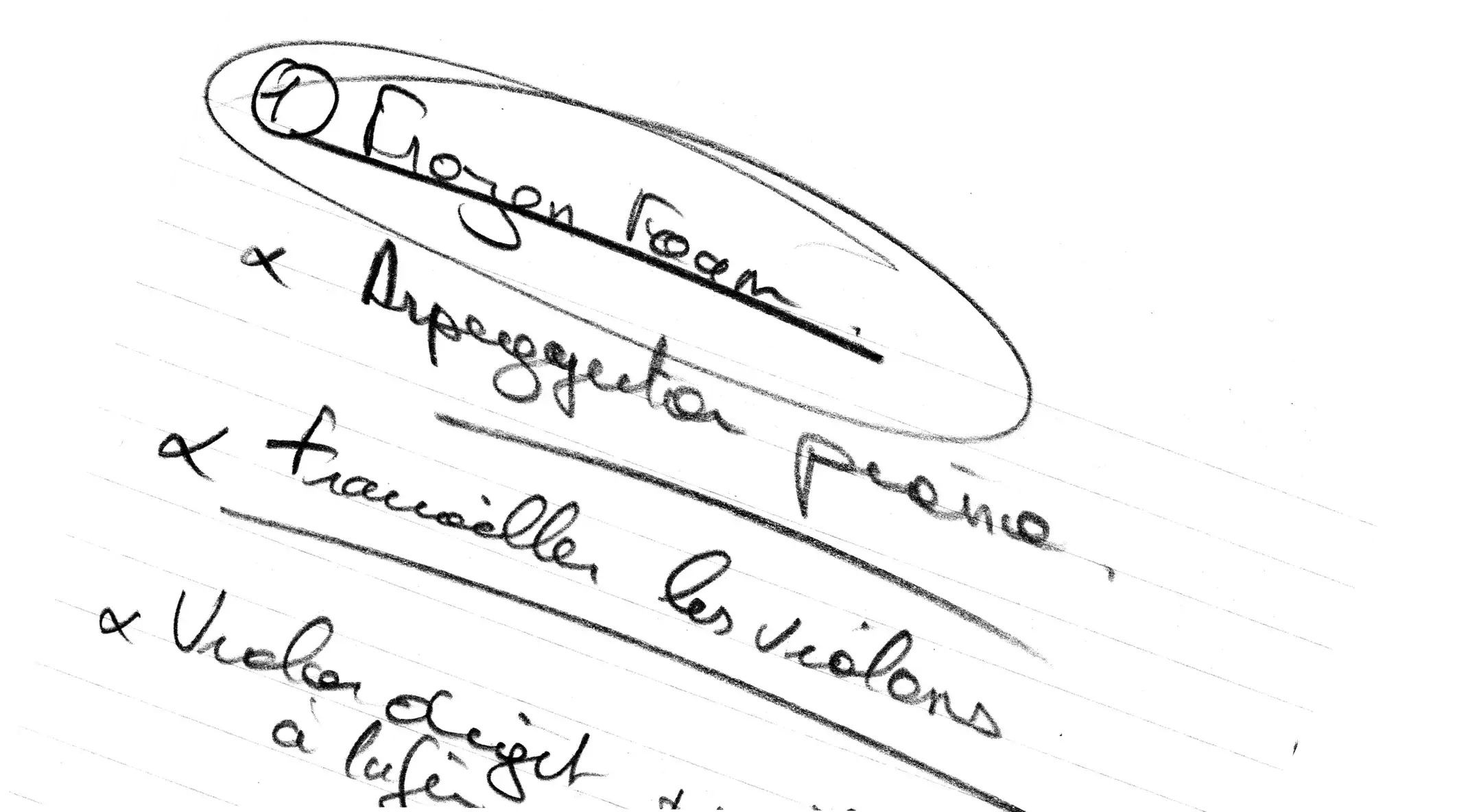

La mousse de lait, naguère symbole d’un amour léger et éphémère, se figeait désormais dans le temps, une image gelée dans un présent immobile.

Anatole luttait pour trouver un sens dans ce monde où chaque mouvement, chaque pensée, semblait dénué de signification. Les ombres dansaient sur les murs, un ballet monotone et monochrome de ce qui avait été.

Le monde avait perdu sa couleur, son éclat, ne laissant derrière lui qu’un paysage terne où les souvenirs s’évaporaient, comme les bulles d’air de cette mousse de lait qu’elle portait au coin des lèvres pour seul vêtement au réveil.

@lorisulard

2023

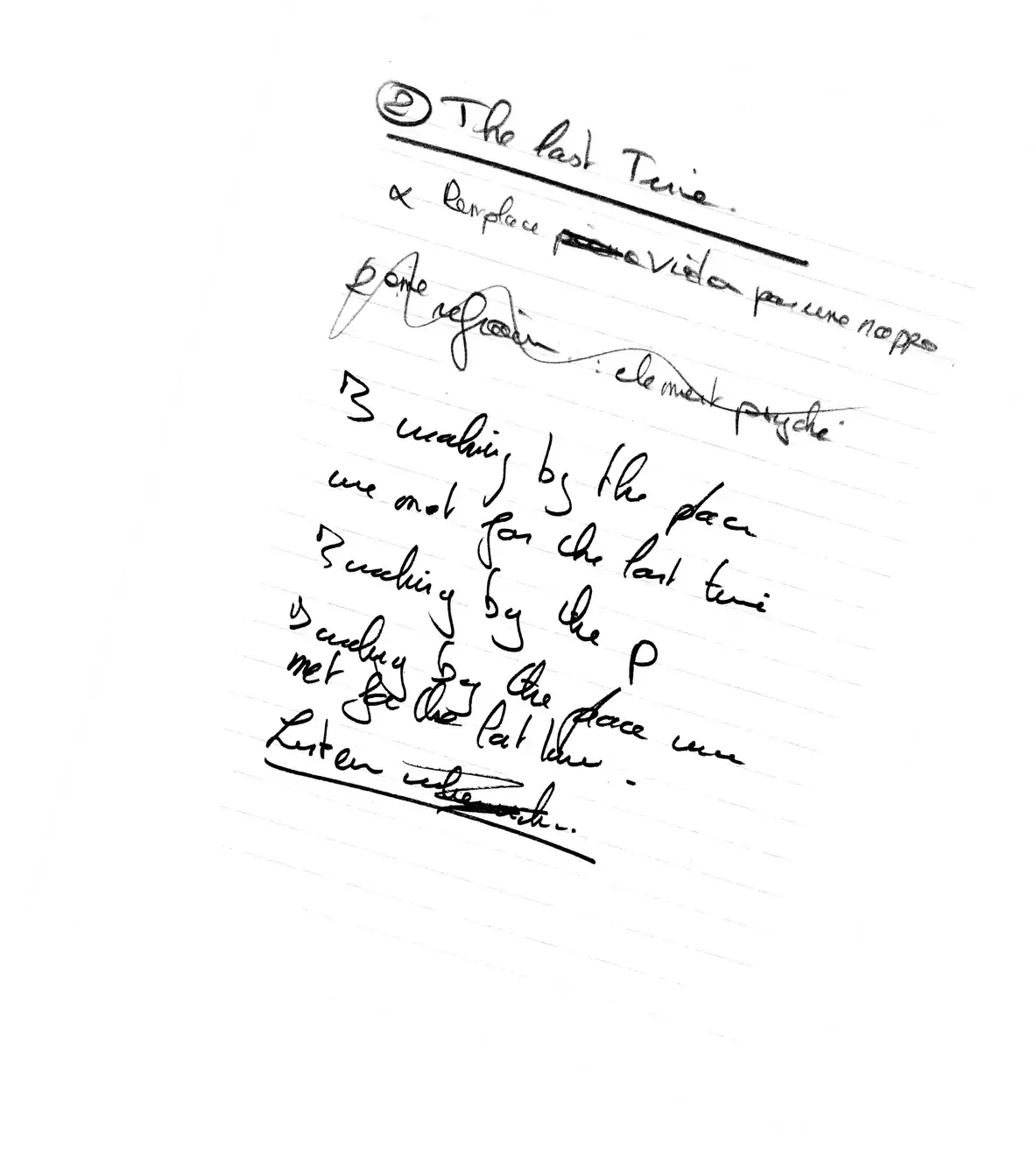

A chaque fois qu’il arpentait cette rue, ses pas semblaient l’emmenaient là où l’absurde côtoyait la mélancolie. Dans cette artère vibrante de Paris qu’il empruntait pour ses rendez-vous, pour le travail, ou lors de ses flâneries solitaires, il revivait invariablement leur dernière rencontre teintée d’un surréalisme poignant. Elle se tenait là, invisible pour les autres mais bien réelle pour lui, à chaque fois, adossée contre ce bistrot, dans cette exacte position où ils avaient échangé leur ultime au revoir.

À chaque passage, elle réapparaissait, enveloppée dans un halo de tristesse, avec ce regard embrumé de larmes sentencieuses qu’elle lui avait laissé pour dernier souvenir. À chaque fois, Anatole était comme aspiré dans un tableau vivant, un théâtre de fortune où chaque élément - des pavés aux passants, des lampadaires aux façades des bâtiments - jouait un rôle dans la adieux déchirants.

Il y avait là ce vieil homme plongé dans un journal jauni dont les mots le captivaient tout autant que la scène qui se jouait sous ses yeux, assistant une énième fois de sa vie à la mort d’un amour en direct. À côté de lui, une jeune couple, absorbé dans une conversation animée, leurs rires légers flottant dans l’air tout en partageant une délicieuse patisserie, les regardait discrètement comme pour se rappeler qu’ils pourraient un jour eux aussi être les acteurs de cette scène. À une autre table, une femme au regard lointain, les doigts effleurant distraitement la surface de son smartphone, incarnait l’isolement moderne. Son visage soulignait son détachement du monde d’un air résolu comme si elle s’était promise de ne jamais à devoir vivre une telle situation.

passage qui ne parlaient pas la langue mais qui

comprenaient parfaitement ce qui était en train

de se jouer sous leurs yeux, car le langage des

émotions est finalement universel.

Enfin, le serveur déambulait entre les tables, d’une indifférence presque déconcertante, enfermé dans sa propre routine, devenu insen- sible aux cycles perpétuels des rencontres et des séparations pendant ses heures de service.

Et tant d’autres personnages qui avaient été des spectateurs actifs ou acteurs passifs de cette représentation à ciel ouvert.

Anatole imaginait à chaque passage dans cette rue mille et un dénouements différents à ce moment poignant, qui tournaient dans une boucle infinie, se perdant dans les méandres d’un esprit qui cherchait à donner un sens à l’inexplicable.

Les avions traçaient dans le ciel non pas des lignes mais des arabesques sans signification. Symboles d’un monde en mouvement constant où les fins et les commencements se confondent, il cherchait dans ces inscriptions énigmatiques tracées dans l’azur un message, un signes qui aurait pu l’apaiser. En les regardant, il se rappelait de la distance qui les séparait maintenant. 8600 kilomètres et un océan ; elle était dans son Nouveau Monde ; lui restait dans l’ancien, perdu entre illusions et désillusions.

Chaque jour, cette rue devenait pour Anatole un parcours rituel, un chemin qu’il parcourait presque machinalement, mais avec une intensité émotionnelle qui le consumait.

Chaque jour, cette rue se transformait en un temple dans laquelle il n’osait marcher pour ne pas perturber les images qui s’y trouvaient, où le passé et le présent se rencontraient, se défiaient, dans un mélange de réalité et de rêverie et de souvenirs.

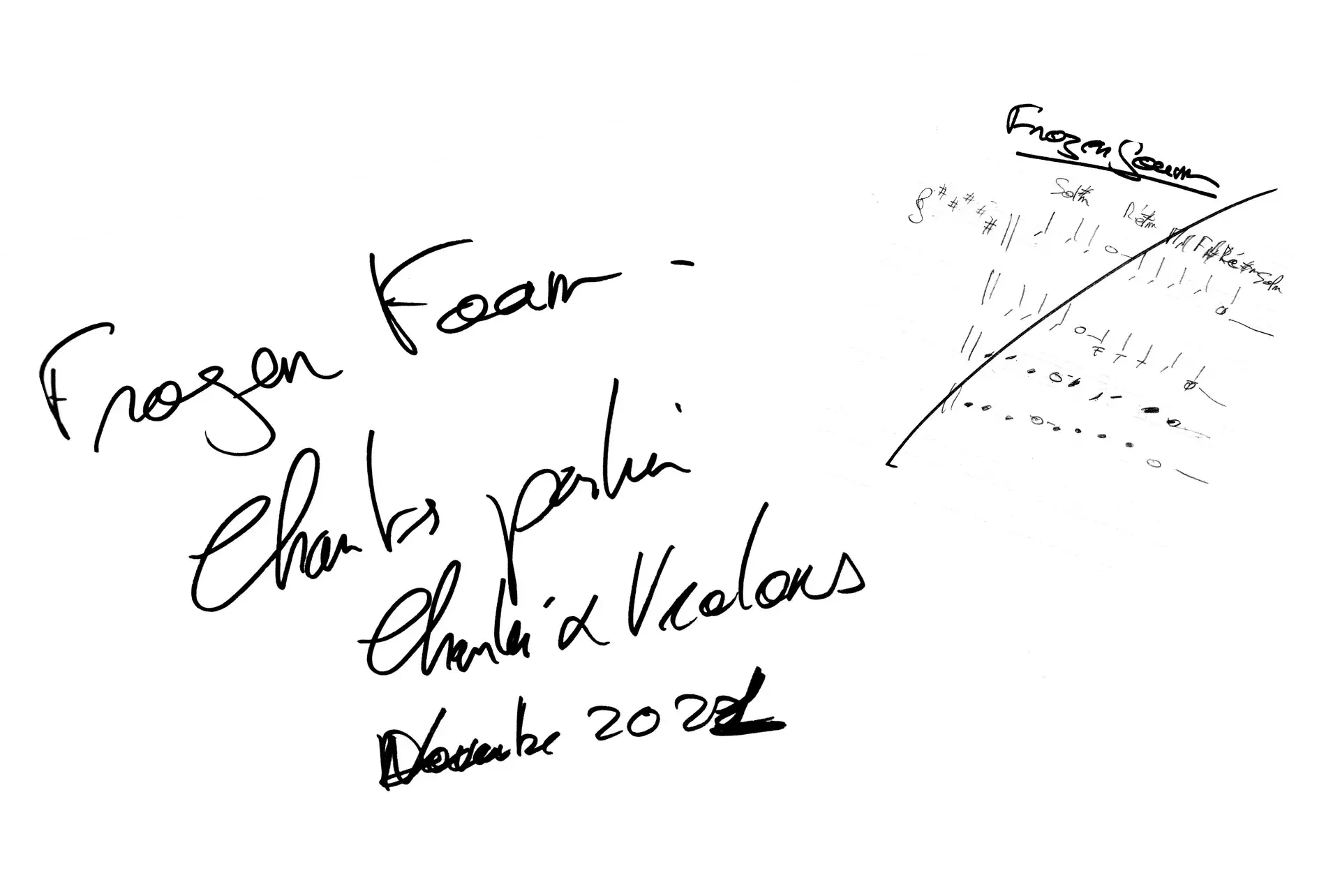

Prague, Czech Republic

December 2021

Les jours à Paris s’égrenaient dans une monotonie implacable, mais la tristesse d’Anatole de meurait, une ombre persistante qui obscurcissait chaque instant. Perdu dans son appartement, il déambulait comme un fantôme, heurtant les murs comme pour ressentir quelque chose de réel, de tangible. Chaque recoin, chaque objet lui rappelait un souvenir. Son propre corps lui semblait être devenu un habitacle mal ajusté pour son esprit en suspend.

Submergé par un flot de questions sans réponse, Anatole cherchait en vain à qui il pouvait bien les adressait. Mais elles ne faisaient que s’entrechoquer dans sa tête, formant une cacophonie d’absurdités. « Pourquoi ? » ponctuait toute genèse de ses réflexions.

Il ne pouvait se résigner à l’idée que toute sa vie se limiterait désormais à cet espace restreint, à ces rues, à une ville ; à cette ville. Lui qui, pendant tant d’années, avait franchi des frontières, parcouru des distances pour nourrir une relation à distance qui, aujourd’hui, lui semblait plus lointaine que jamais. Cette distance, jadis un pont entre deux vies, était devenue un abîme infranchissable.

Il avait pris goût au mouvement, à ces paysages qui défilaient par-delà les fenêtres des trains, à chaque fois différents, au rythme changeant des saisons, des années, des jours, mais aussi de ses perceptions. Le sentiment de départ annoncé au micro, d’abord en français, puis en anglais et enfin en hollandais, l’appel vers cet ailleurs, ce pays qu’il avait appris à connaître et à chérir, qui nourrissait autant ses fantasmes que ses désirs.

Il le sentait aujourd’hui ; il avait besoin de s’évader, de partir à nouveau. Sauf que maintenant, plus personne ne l’attendait ailleurs que là où il setrouvait. Tant est si peu que quelqu’un ou quelque chose l’attendait à Paris.

Ce soir-là, même l’immensité de l’univers lui semblait trop confinée pour se perdre.

Il se sentait enfermé dans un cosmos étriqué, où même les étoiles semblaient ne pas avoir assez d’espace pour briller.

Il rêvait d’entendre d’autres langues, de vivre différemment, de s’échapper de là où il était supposé être. Il n’avait pas peur de l’inconnu, et l’idée même de voyager seul ne l’effrayait pas plus que ça, bien au contraire.

Ce soir-là, même l’immensité de l’univers lui semblait trop confinée pour se perdre.

Il se sentait enfermé dans un cosmos étriqué, où même les étoiles semblaient ne pas avoir assez d’espace pour briller.

L’idée de s’évader, de s’enfuir de Paris, prenait forme dans son esprit, une échappatoire nécessaire pour respirer, pour se retrouver.

Pensant à ses voyages passés, Anatole commençait à concevoir un nouveau périple, une quête pour retrouver un sens, pour échapper à la lourdeur de sa peine.

Il aspirait à voir de nouveaux horizons, à découvrir d’autres paysages, à écouter les récits d’autres âmes errantes, récités dans des langues qu’il ne comprenait, et écrits dans des alphabets qu’il ne pouvait lire.

La décision de partir seul était née d’une révélation silencieuse. Il devait le faire, là, maintenant, tout de suite. Ce ne serait que comme cela qu’il remplirait le vide, venait-il juste de décider.

En quelques minutes, l’appel intérieur vers l’inconnu, la soif de rompre violemment sa routine étaient devenus incontrôlables. Déterminé à transformer son vide en un espace de découverte, Anatole envisageait ce voyage comme une quête de renouveau, un pèlerinage vers l’inconnu pour redécouvrir le monde et se redécouvrir lui-même.

Partir seul était un choix délibéré, une décision empreinte d’une liberté presque poétique. Dans son esprit, ce voyage devenait une métaphore de sa propre transformation, un moyen de remplir le vide non pas avec des réponses, mais avec des expériences, des émotions, des rencontres. Ce serait comme une toile vierge, une page blanche, comme si tout était à réécrire.

Mais où aller ? Il se perdait dans des rêveries, imaginant les premières options qui s’offraient à lui, ces villes qu’il avait toujours désiré explorer, ces lieux dont il avait entendu parler, don’t il avait rêvé, mais jamais foulés. Assis à son bureau, devant une carte de l’Europe qui s’affichait devant lui, Anatole laissait son regard vagabonder. Peut-être était-ce ici, ou là, qu’il trouverait cette nouvelle direction pour sa vie désormais sans boussole.

Il y a les choix courants, les choix quotidiens. Mais celui ci équivalait à une véritable rupture.

Il se rappelait ce soir là où il avait décidé de vivre cet amour à distance sans trop savoir ce qui l’attendait. Et qui pourtant dura presque quatre années ; quatre années qui avaient déjà - il le savait au fond de lui - façonné pour le reste de sa vie qui il était, tant il n’avait pas été programmé pour se lancer dans cette aventure avant de l’avoir rencontré.

Ce départ, c’était pour échapper non seulement à son environnement, mais aussi à ses anciennes perceptions, à redéfinir ce qui était et sera, à rompre avec le goût même des choses, l’odeur des océans et le bleu du ciel.

Comme un signe, qu’il attribua presque au divin, un morceau de fado vint perturber les sonorités lancinantes et familières de la playlist qui ne cessaient de résonner ces derniers jours. Ce fut une évidence, Comme un signe. Il s’empressa alors d’acheter son billet pour le lendemain, sur un coup de tête. Un coup de tête,

c’était bien ça dont il avait besoin, au sens littéral comme métaphorique.

Mais à ce moment là, comment pouvait-il imaginer une seule seconde, l’épopée qui l’attendait pour les deux prochaines années ?

C’était le premier pas vers une compréhension du monde qui l’entourait mais surtout de la personne qu’il était. Et c’est cette double exploration qui a rendu son voyage à la fois si unique, si transcendant et si déterminant pour construire la personne qu’il sera pour les années voire les décennies à venir.

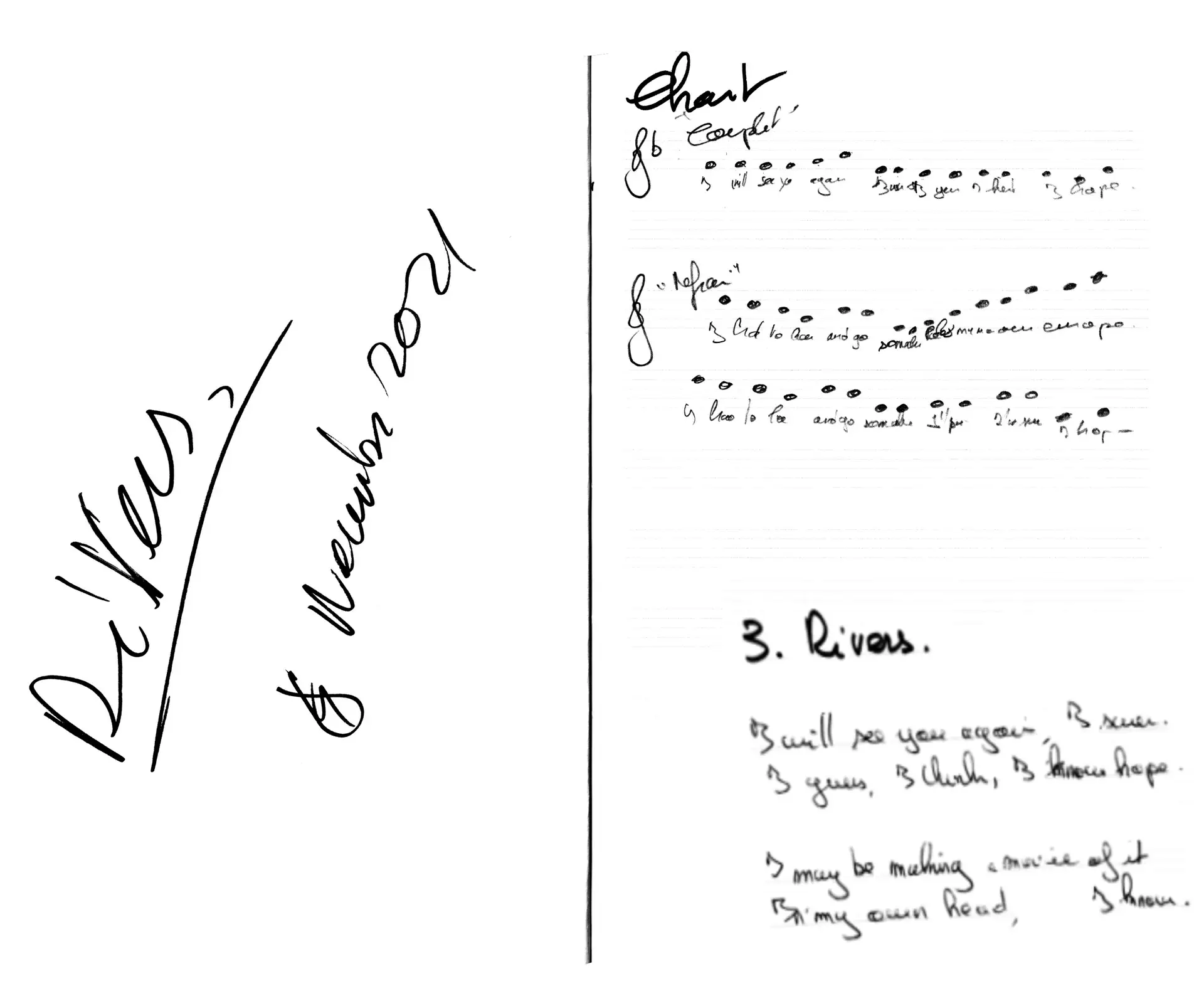

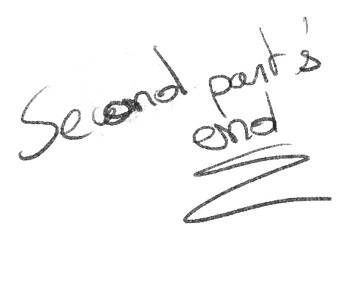

La Seine (Paris), le Tange (Lisbonne), la Pirata (Tallin), la Vltava (Prague), le Danube (Bratislava, Vienne, Budapest), le Liffey (Dublin), la Ljubljanica (Ljubljana), la Dambovita (Bucarest), la Vilnia (Vilnius), la Daugaba (Riga), la Sava (Zagreb) …

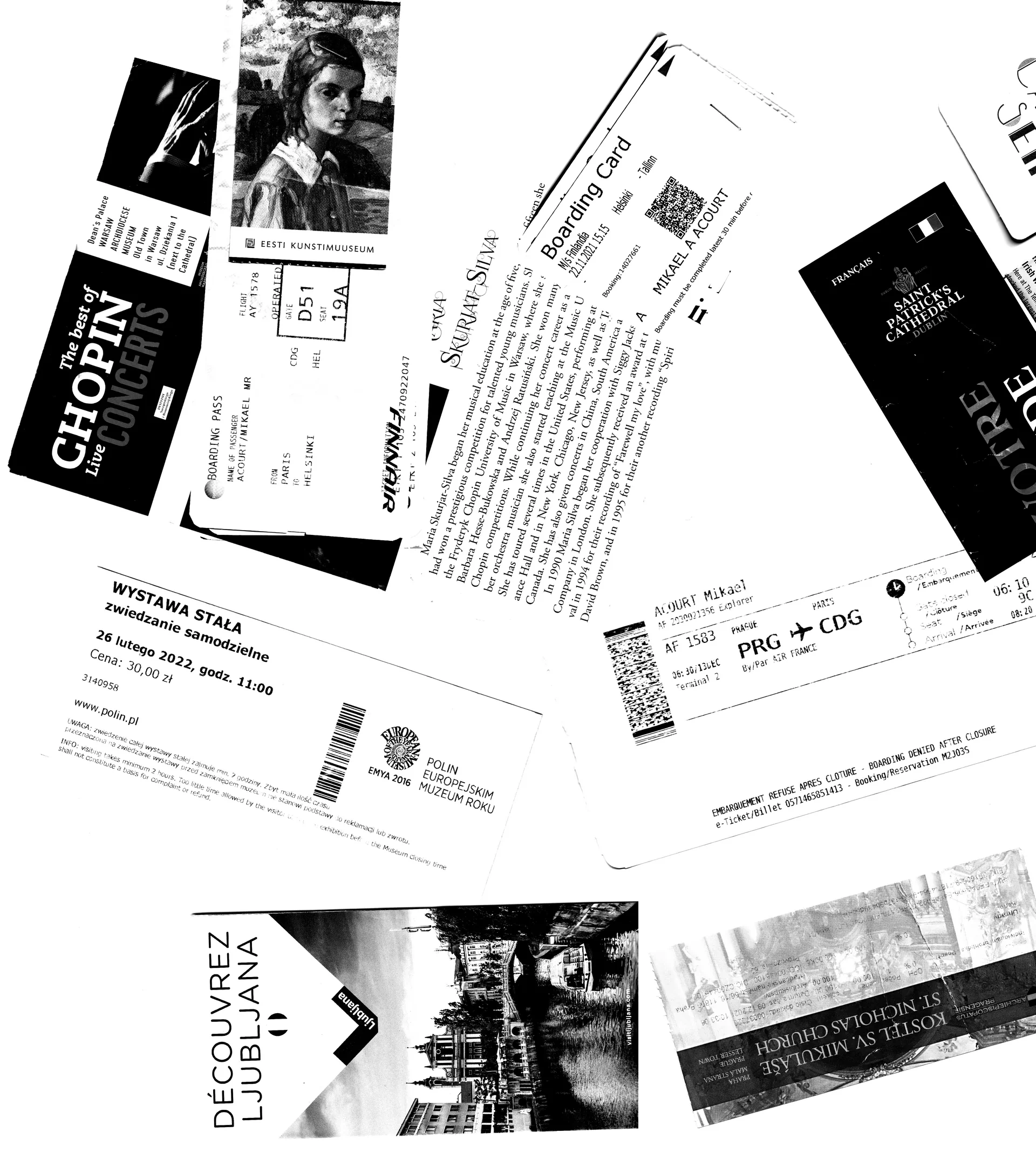

C’était une de ces nouvelles sensations que l’on expérimente alors qu’on pensait avoir déjà tout connu. Celle d’être seul dans un aéroport, à des centaines de kilomètres de chez soi. C’était pour Anatole la première fois. Il n’était pas si loin de Paris, mais la distance semblait décuplée non pas par la solitude mais par le sentiment d’être seul. Dans le taxi qui l’accompagnait maintenant dans le cœur de la ville aux sept collines, il contemplait les rues sinueuses, se demandant ce que la ville lui réservait, ce ballet de nouvelles couleurs et de parfums inconnus qui s’offrait à déjà à lui au travers de la vitre sale de la voiture.

À bord de l’avion, il avait rencontré Raùl, un Lisboète qui habitait Paris et retournait chez lui pour quelques jours. Leur complicité était née autour d’un rosé tiède, après que le stewart passe dans la rangée. Il était 20h32 quand ils purent enfin trinquer ; car Anatole se devait d’attendre la fin du Kippour, qu’il pratiquait non religieusement mais culturellement un clin d’œil à ses origines paternelles. Ça le fait encore rire, d’ailleurs, quand il repense à cette fin de jeun.

S’en était suivi un échange de sourires qui avait débouché sur une conversation animée. Anatole, curieux, avait interrogé Raùl avec un enthousiasme non dissimulé sur les gens, la culture, la vie la-bas. À leur séparation, l’échange de numéros leur avait laissé une possibilité de se revoir. Anatole, dans le taxi, hésitait à lui envoyer un message, mais se résigna, effaçant ses mots et rangeant son téléphone.

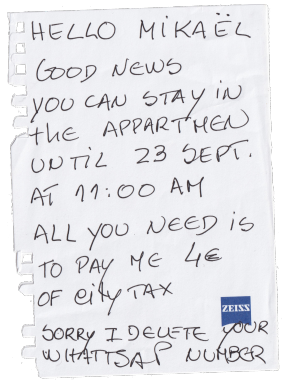

Le taxi arrivait dans la Rua Conde Soure et s’arrêta. Anatole extirpa sa valise et vu cette vieille dame qui l’attendait depuis son balcon.

Sans attendre, Anatole posait ses valides s’aventurait dans les rues animées du Barrio Alto. Un jeudi soir où la ville s’animait, un mélange de langues et de rires remplissait l’air. Il entendant de l’anglais, de l’allemand, de l’italien, de l’espagnol et d’autres qu’il ne pouvait identifier. Il était là où il voulait être, où il devait être. Installé maintenant au fond d’un bar, il commanda un cocktail, et respira profondément une première fois, la vraie première fois depuis quelques jours, un mélange de soulagement et de gratitude.

Sans attendre, Anatole posait ses valides s’aventurait dans les rues animées du Barrio Alto. Un jeudi soir où la ville s’animait, un mélange de langues et de rires remplissait l’air. Il entendant de l’anglais, de l’allemand, de l’italien, de l’espagnol et d’autres qu’il ne pouvait identifier. Il était là où il voulait être, où il devait être. Installé maintenant au fond d’un bar, il commanda un cocktail, et respira profondément une première fois, la vraie première fois depuis quelques jours, un mélange de soulagement et de gratitude.

Puis, une seconde respiration, plus lourde, empreinte de lassitude et d’une pointe d’angoisse s’accompagna de cette question qui reviendra souvent dans son périple, dans chaque ville ou presque : « Qu’est-ce que je fous ici ? ». Entre l’excitation et la désorientation, Anatole finissait son verre d’un trait, retournant dans son appar tement, exténué par toutes les émotions par lesquelles il était passé ces derniers jours, et ces dernières heures.

Le lendemain, il découvrait Lisbonne, une ville suspendue entre passé et présent. Chaque ruelle, chaque tramway jaune grimpant les collines lui offrait une nouvelle perspective. Il ressentait une liberté intense, libre de prendre une ruelle au hasard, de suivre ses impulsions. C’était plus qu’un voyage, c’était une célébration de sa liberté dans sa forme la plus pure et la plus totale.

C’est ce qu’il ressentait constamment, jusqu’à faire de chaque rue sienne, d’avoir ses petites habitudes et sa petite routine comme s’il était chez lui mais ailleurs. C’était là que son voyage commençait vraiment, pas seulement un déplacement géographique, mais une exploration de son propre être.

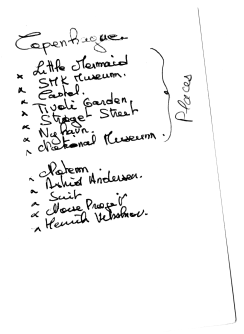

À Lisbonne, il avait espéré un voyage unique, mais bientôt, pris dans une frénésie indomptable, il se retrouva Copenhague quelques jours plus tard, dans le quartier branché de Norrebrø. Une toute autre atmosphère mais une toute aussi grande curiosité de découvrir cette ville et son essence. Se balader le long des quais colorés Nyhavn, voir la fameuse et décevante sirène et se plonger dans l’ambiance cosy des cafés des pays du nord, à laquelle il sentait avoir un attachement particulier. Il se plongeait avec engouement dans la culture nordique qui lui était étrangement familière, malgré ses racines méditerranéennes

Il était captivé par cette atmosphère où la lumière douce et les intérieurs chaleureux offraient un refuge contre le froid extérieur. Là encore il fit des rencontres, il trouva une authenticité profonde dans les liens qu’il tissait. Les Danois, avec leur réserve initiale, révélaient une profondeur et une solidité dans leurs amitiés une fois établies. Anatole se retrouvait souvent dans des conversations profondes, des échanges significatifs qui contrastaient avec Lisbonne, où tout lui avait semblé plus familier de par les cultures dans lesquelles ses parents et ses grand parents l’avaient baigné depuis sa tendre enfance. Il trouvait dans les rues de Copenhague une poésie froide et silencieuse, mais dont le rythme battait en harmonie avec ses propres interrogations.

Il était captivé par cette atmosphère où la lumière douce et les intérieurs chaleureux offraient un refuge contre le froid extérieur. Là encore il fit des rencontres, il trouva une authenticité profonde dans les liens qu’il tissait. Les Danois, avec leur réserve initiale, révélaient une profondeur et une solidité dans leurs amitiés une fois établies. Anatole se retrouvait souvent dans des conversations profondes, des échanges significatifs qui contrastaient avec Lisbonne, où tout lui avait semblé plus familier de par les cultures dans lesquelles ses parents et ses grand parents l’avaient baigné depuis sa tendre enfance. Il trouvait dans les rues de Copenhague une poésie froide et silencieuse, mais dont le rythme battait en harmonie avec ses propres interrogations.

S’en est finit, se disait-il en rentrant sur Paris. Il pensait en avoir déjà assez vu, entre la chaleur latine et les nuits sombres danoises. Mais pourtant sa soif de découvrir l’ailleurs se mêlait à un désir ardent de se redécouvrir lui-même, et devint presque incontrôlable. Certains y voyaient une fuite, une tentative désespérée d’échapper à la réalité qui l’avait heurté et qu’il ne voulait pas regarder en face.

Pour Anatole, c’était une aventure sans précédent, une opportunité de se plonger dans la richesse qui était à proximité, de vivre comme un local, de s’immerger dans chaque ville, chaque coutume, chaque histoire. Peut être aussi d’être loin de tout, physiquement mais pas seulement, pour ces quelques jours pendant il pouvait être complètement ailleurs.

À chaque destination, Anatole plongeait dans une nouvelle absurdité, cherchant à comprendre les règles non écrites de chaque culture. Il se retrouvait dans des musées où l’art classique le confrontait à des questions sans réponse, et dans des clubs où la musique et les corps se mêlaient dans un chaos rythmique. Chaque endroit où il flânait, n’était pas simplement un lieu mais un état d’esprit. Le choses du monde, de l’Europe le contemplaient avec une intensité silencieuse, et une curiosité palpable. Il était là, comme pour bousculer l’ordre établi de ces villes qui lui laissaient une trace à la fois éphémère et éternelle.

“Je te reverrai un jour, je le jure, je pense, j’imagine, j’espère”, se répétait-il à chaque veille de départ. Mais à qui parlait-il vraiment ? Aux rues, aux saveurs, aux rencontres, à ses frasques éphémères, à la rivière, à la ville ? Ou était-ce encore pour elle ?

S’en suivait Tallinn, Helsinki qu’il rejoignait par bateau, Prague, Budapest, Bratislava, Vienne, qu’il l’emportait en train le long du Danube… Dans ce rythme effréné, il s’était décidé mainte nant de visiter les 27 capitales de l’Union Européenne. Il ne savait plus vraiment comment cette idée lui avait traversé l’esprit, mais il trouvait le projet à la fois passionnant et enivrant. Il les fe rait toutes, sans exception. Celles où il avait toujours rêver d’aller, et celles où il n’aurait jamais pensé mettre un jour les pieds. Et c’était toute la beauté de cette liste ; un cap, un guide qu’il devrait tenir à raison d’une fois par mois pendant au moins deux semaines.

C’est le temps, conclut-il pour se figurait toutes les beautés, adopter une petite routine, créer des liens, et pouvoir maintenir dans le même temps sa vie à Paris et sans mettre à mal sa carrière professionnelle.

Car il commençait à se connaitre, et sa peur de l’engagement total se confirmait dans cette aventure, comme auparavant lorsqu’il avait du se confronter à faire un choix et de partir vivre à Amsterdam. Il avait trouvé l’équilibre parfait pour ne s’engager ni dans un sens, ni dans l’autre et pouvoir mener tout en parallèle. Il se sentait privilégié quand les autres parfois, le regardait presque avec inquiétude.

« Quand s’arrêtera-il ? Il lui reste tant de villes à explorer, comment va-t-il tenir ? » pouvait-il lire des fois entre les lignes des encouragements que ses amis et sa famille lui partageaient. Il ne leur en voulait même pas ; lui aussi trouvait ça fou par certains moments, mais sa détermination n’avait d’égal que la folie nécessaire à l’accomplissement de cet projet.

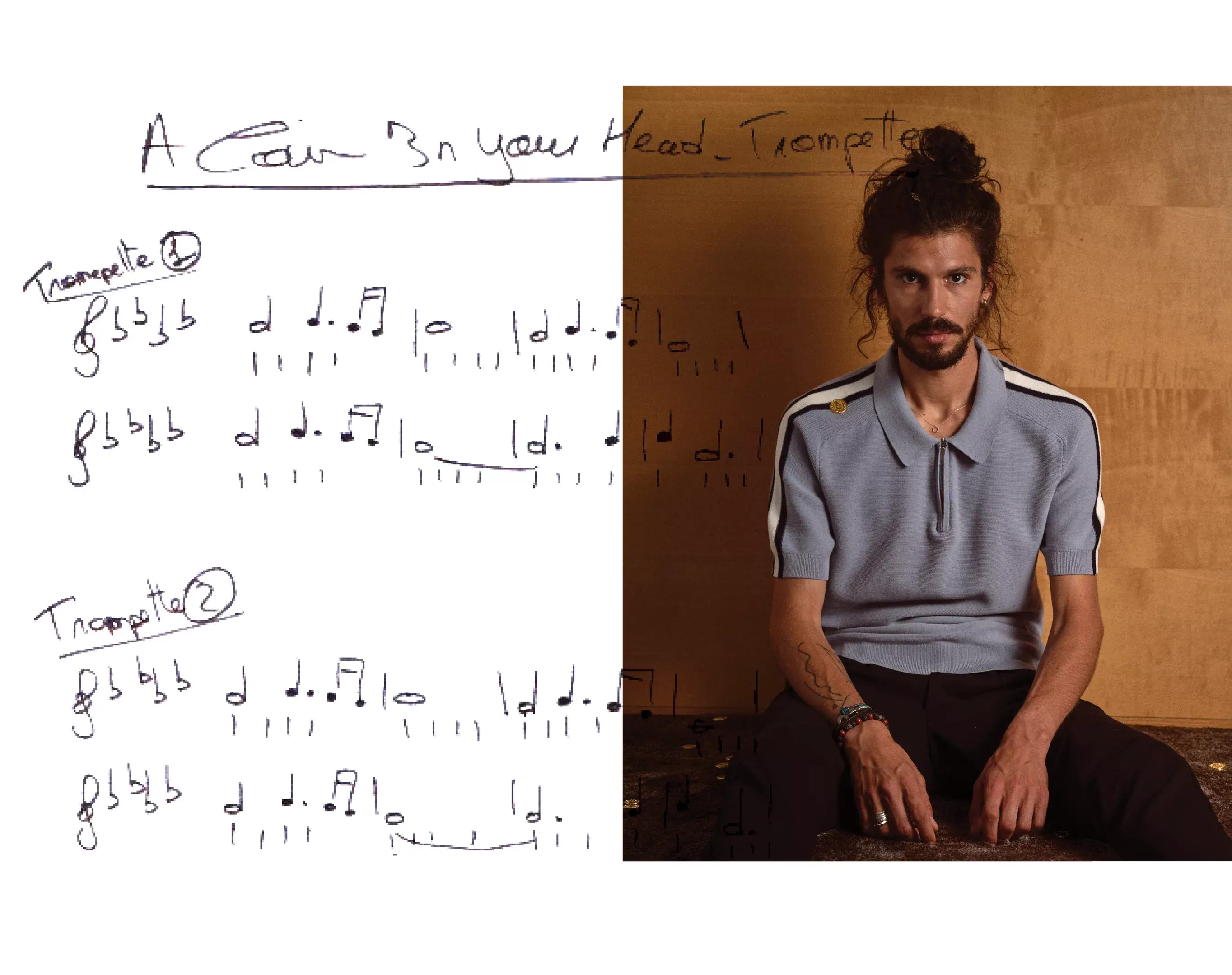

Stone heart

Athens, Greece

June 2022

I’d put a coin in your head

To stop running after your thoughts in vain.

I’d put a coin in your head

To clear the fog that surrounds your brain.

I’d put a coin in your head

To know what brings you joy,

causes you pain.

I’d put a coin in your head

To let your inner sun shine again.

Varsovie, Athènes, La Valette, Ljubljana… Perdu dans ces capitales européennes, Anatole vivait aussi des amours de vacances. Il les vivait comme si rien d’autre n’existait. Ces rencontres amoureuses ont aussi fait parti de son voyage. Il savait qu’il repartirait sous peu, donc à quoi bon faire semblant et prétendre. Au contraire, il commençait à sentir le privilège d’être enfin lui même.

Pourtant, un soir, alors qu’il était allongé nu, aux côtés de cette fille qu’il avait rencontré quelques heures avant, elle ne cessait de le fixer, la tête engoncée dans le coussin. Son regard était à la fois attendri et impatient.

Mais cette scène le marquera pour de nombreuses années.

Il lui demanda alors « Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? », pendant qu’il attrapait le reste d’un joint qui gisait dans un cendrier posé par terre. Ne se fit entendre que le bruit répété du briquet qui ne voulait pas s’allumer, avant qu’elle prenne la parole.

Elle lui répondit que c’était elle qui se posait cette

question, qu’il semblait soudain perdu et lointain.

Qu’elle mettrait « une pièce dans sa tête » pour savoir ce qui s’y passait, là, maintenant, tout de suite. C’était étrange ; il avait entendu cette phrase tellement de fois, dans cette exacte position, quand il avait encore l’apanage de pouvoir s’endormir auprès de celle dont l’absence était à la genèse de toute cette épopée.

Elle insista, lui demandant à nouveau, comme pour perturber la tranquillité dans laquelle les volutes de fumées l’enveloppait désormais. « A rien », répondit-il calmement avec cet air candide du petit garçon timide qui vivant en lui depuis toujours. La dernière bouffée qu’il venait d’avaler l’emporta maintenant dans un kaléidoscope d’émotions et de couleurs, signe d’une défonce qui maintenant le happait. Il se mis alors sur le côté pour la regarder dans les yeux. Et comme une hallucination, c’était maintenant le visage de son amour passé qui se trouvait devant lui. Les traits de cette fille allongée à ses côtés s’étaient métamorphosés, signe qu’elle lui manquait encore, en tout cas plus qu’il ne le pensait. Et alors que ses lèvres restaient immobiles, il entendait la réponse machinale qui avait toujours suivi cette question : « à rien ».

« Mais on ne peut pas penser à rien, ce n’est pas possible, tu penses forcément à quelque chose ! ». lui rétorquait-elle à chaque fois. Il entendait même l’intonation, le ton de sa voix, maintenant dans sa tête, comme si elle était là.

Toujours dans cet état flottant, il prononça à haute voix et en français « et bien moi j’y arrive, des fois », tout en se levant pour aller chercher un verre d’eau. Sa partenaire restait elle dans le lit, et dans l’incompréhension d’une langue qu’elle ne comprenait pas.

Il repensait souvent à cette scène. A comment cette fille qu’il avait rencontré quelques heures aupara vant et avec laquelle il avait été sincère tout du long de leur rencontre avait pu lui rétorquer cette phrase, cette exacte même phrase.

Il du se rendre à l’évidence ; malgré ses efforts, sa volonté, son voyage, c’était donc sa vraie nature. Celle d’un être qui ne s’exprime pas, qui ne sait pas s’exprimer, et qui ne veut pas s’exprimer. Au lieu de se changer, il commençait à s’accepter. Il avait enfin appris à se connaitre, il ne lui restait plus qu’à se comprendre.

Désormais, il ne coulait plus, mais il flottait à peine, porté par les courants de chaque ville qui attendait sa venue. Ses histoires d’amour, éphémères et intenses, naissaient et se dissolvaient comme des vagues sur le rivage de son existence nomade. Elles étaient des reflets de sa quête incessante de quelque chose de plus, un désir profond d’expériences authentiques, même si éphémères. Anatole rencontrait des âmes dont les histoires s’entremêlaient brièvement avec la sienne. Ces amours éphémères étaient comme des étincelles dans la nuit, éclatantes mais fugaces, mais qui lui apportaient elles aussi un peu de la lumière nécessaire pour apprendre, et dont il sera éternellement reconnaissant d’avoir croiser leur route.

Et à mesure que l’été s’approchait, il réalisait que son voyage aussi allait bientôt se terminer. Il s’était fixé pour objectif d’y mettre fin avant la saison estivale.

Sur sa liste qu’il gardait précieusement dans son téléphone, les cases vides à côté du nom des villes se faisaient de moins en moins nombreuses. Des fois, il aimait simplement la regarder quelques minutes pour se rappeler tout ce qu’il avait déjà vu toute cette richesse, tous ces souvenirs de ces derniers mois. Il y repensait pour être sur de ne jamais les oublier, tout en songeant aux surprises qui l’attendaient encore.

Mais cet après-midi là, ces notes de tango le ramenèrent à Buenos Aires, avec elle.

Quand ils s’étaient baladés mains dans la mains dans le quartier de la Bocca, qu’ils s’étaient embrassés sur l’avenue Borges. Et puis il se remémorait cette soirée là, lorsque seul à des milliers de kilomètres de tout ce qu’il avait connu auparavant, ils avaient dansés toute une nuit dans La Cathédrale, un lieu historique où fut, dit-on, inventé cette danse langoureuse. Perdus dans une ville dont Anatole peinait encore à prononce correctement le nom, ils avaient été entrainés, main dans la main, par ce rythme à deux temps pour le reste de leur vie.

.webp)

.webp)